|

|

|

||||||||||||||||||

| Datenbank Gattung: Sarracenia Linnaeus, {1753} Datenblatt

|

||||||||||||||||||

|

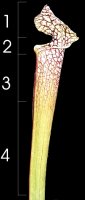

| Zonen am Beispiel von S. leucopyhlla |

Zone 1 umfasst den Bereich des Deckels bis zum Hals. Auf der Innenseite des Deckels finden sich einige Nektar ausscheidende Drüsen und kurze Haare, die in Richtung Schlauchöffnung zeigen.

Darunter beginnt Zone 2, welche den Hals und gesamte die Schlauchöffnung mit Kragen einschließt. Der Hals scheidet auf der Innenseite am meisten Nektar aus, was besonders gut bei S. flava im Sommer zu beobachten ist: Oftmals bilden sich hier dicke Tropfen (die fast wie Honig schmecken).

Nahtlos schließt sich Zone 3 an, die etwa das obere Drittel eines Schlauches unterhalb von Zone 2 einnimmt. Durch eine völlig glatte, wachsartige Schicht finden Insektenbeine keinen Halt mehr. Zusätzlich ist sie mit Sekret ausscheidenden Drüsen besetzt.

Zone 4 reicht bis an die Schlauchbasis heran und ist die "Verdauungszone", in der die Enzyme arbeiten und gelöste Elemente aufgenommen werden.

Blüten

Am Naturstandort beginnt die Sarracenia-Blüte i.d.R. Mitte März, kann sich aber je nach Klima auch in die Folgemonate verschieben. Etwa gleichzeitig mit der Blüte geht die Bildung der ersten Schläuche einher. Die Blüten machen sich durch eine Verdickung im Rhizom bemerkbar und wachsen an einem langen Schaft in die Höhe. Zunächst noch nach oben zeigend, nehmen Sie letztlich eine "nickende Position" ein. Im Durchmesser werden sie bis zu 7,5cm groß (Slack 1985). Die Hälte der Species blüht in Gelb, die anderen vier Species blühen in verschiedenen Rot-Tönen; die Kelchblätter (Sepalen) haben meistens die gleiche Farbe wie die Kronblätter (Petalen). Auf der Innenseite sind die Sepalen jedoch stets hell; bei einigen Species mit seichten Farbverläufen. |

| S. psittacina-Blüte ohne Petalen |

Bienen sind die Hauptbestäubern der Sarracenia.

Um in das Innere der Blüte zu gelangen, berühren sie zwangsläufig eine der Narben und streifen Pollen von den zahlreichen Staubblättern (Stamina), die den Fruchtknoten umgeben, ab. Selbstbestäubung wird dadurch verhindert, dass die Biene den Weg des einfachsten Widerstandes geht: Sie drückt die Sepalen wie eine Tür nach außen und kann davon fliegen.

Sarracenia lässt sich sehr einfach kreuzen. Dieses Phänomen lässt sich auch am Naturstandort beobachten, durch die unterschiedlichen Blühzeitpunkte und die geographische Trennung der Arten findet es allerdings nur an bestimmten Standorten statt. In Kultur lassen sich sehr schöne Hybriden heranzüchten.

Die Blüten der verschiedenen Arten haben allesamt einen unterschiedlichen Geruch, der von süßlich bis senfartig reicht.

Habitat

|

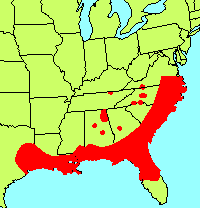

| Das Gesamtverbreitungsgebiet der Sarracenia ohne S. purpurea. |

|

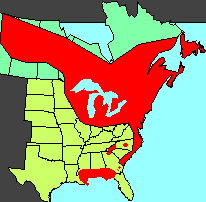

| Das Gesamtverbreitungsgebiet der Sarracenia mit S. purpurea. Die dunkelgrünen Zonen kennzeichnen Kanada. |

Kultur

In Kultur ist Sarracenia eine sehr dankbare und robuste Pflanze. Am besten gedeihen die Pflanzen generell im Freiland.Als Substrat reicht reiner Torf völlig aus. Wichtig ist ein großer und hoher Topf. Ich konnte beobachten, dass Pflanzen, die ich gerade in einen größeren Topf umgesetzt hatte, in den folgenden Monaten regelrecht in die Höhe schossen. Das Frühjahr ist der beste Zeitpunkt, um Sarracenien umzutopfen. Wenn die hellen Wurzeln schon am Grund des Pflanzgefäßes nach einem Ausweg suchen, ist es höchste Zeit, ihnen in einem größeren Topf mehr Spielraum zu bieten.

Da sich das Rhizom mit der Zeit auch "bewegt", indem es in eine Richtung wächst, ist es sinnvoll, von Anfang an besonders breite Töpfe zu wählen.

In der Wachstumsperiode kann Sarracenia gar nicht genug Sonne bekommen. Licht ist eines der wichtigsten Kriterien für gesunde Schlauchpflanzen, und aus diesem Grund ist von einer Kultur im Terrarium eher abzuraten: Schlauchpflanzen, die wenig Licht bekommen, wachsen langsam, bleiben grün und vergeilen unter Umständen, blühen nicht und sind anfällig für Krankheiten.

Die Temperaturen dürfen im Sommer auf bis zu 40°C klettern. Solange das Substrat immer nass gehalten wird, besteht keine Gefahr. Ideal ist es, Sarracenia im Freien auszupflanzen.

Im Winter legt Sarracenia eine Ruheperiode ein. Mit Ausnahme von S. purpurea vertrocknen jetzt die Schläuche allmählich. Die braunen Stellen sollten abgeschnitten werden. Die Optimaltemperatur beträgt jetzt 8°C, S. purpurea ssp. purpurea verträgt auch starke Fröste bis -25°C und erwartet diese auch. Im Winter gießen wir weniger. Das Substrat soll feucht, aber nicht nass bleiben. Bei mir stehen die Schlauchpflanzen im Winter ohne Untertöpfe im Wintergarten. 1-2 Mal pro Woche gieße ich sie kräftig, ohne dass sich das Wasser aufstauen kann.

Ein heller Standort ist während der Ruhezeit angebracht, um Fäule und Schimmel zu verhindern: Gerne nistet sich Grauschimmel an dunklen, feuchten Plätzen ein, der das Rhizom der Pflanze "ausfrisst" und sich stark ausbreiten kann, was meistens unweigerlich zu Verlusten führt.

Krankheiten

Im Frühjahr und Sommer werden junge Schläuche und Blüten oft von Blattläusen heimgesucht. Merkwürdig verbogene Schläuche zeigen einen Befall an. Schnecken fressen sich auch gerne mal durch frische Fallen. Ich habe gehört, dass im Sommer auch Vögel eine Extramahlzeit nehmen, indem sie die Schläuche aufpicken, um an die gefangenen Insekten zu gelangen. Glücklicherweise habe ich das noch nicht beobachten können.Während der Ruhemonate ist Grauschimmel sehr gefährlich. Er deckt sich mit einem haarigen, grauen Pelz über das Rhizom. Ich konnte die meisten Pflanzen bis jetzt retten, indem ich die befallenen Stellen großzügig herausgeschnitten habe.

Vermehrung

Am besten funktioniert die vegetative Vermehrung durch Teilung. Die Sarracenien besitzen Vegetationspunkte: Überall dort, wo aus dem Rhizom neue Schläuche empor wachsen, kann die Pflanze geteilt werden. Mit einem scharfen Messer wird das Rhizom durchtrennt. Wer es für notwendig erachtet, kann die Bruchstellen mit Kohlepulver abdecken. Es ist darauf zu achten, dass die "neue" Pflanze noch Wurzeln trägt. Dann wird sie nämlich garantiert gut anwachsen.Die generative Vermehrung über Saat ist erfolgversprechend und hat noch den Vorteil, dass man durch Kreuzungen interessante Kultur-Varianten hervorbringen kann. Das Saatgut soll besser keimen, wenn es für ca. 4-6 Wochen frostfrei im Kühlschrank gelagert wird. Danach wird es ausgesät und kann im Prinzip wie ausgewachsene Sarracenien behandelt werden, außer dass die Jungpflanzen bis zum etwa 3. Lebensjahr keine Ruhepause im Winter benötigen.

Anmerkungen

Am Naturstandort wurden zahlreiche Symbiosen und andere Tier-Pflanze-Beziehungen beobachtet. Die Exyra-Motte ist eine der bekanntesten Nutznießer; sie verwendet S. leucophyllas Schläuche als Unterkunft, Brutstätte und zuletzt als Nahrung.Weitere Details sind den u.a. Quellen zu entnehmen.

Quellen

D'Amato, P. (1998): The savage garden: cultivating carnivorous plants. Berkeley, CA. Ten Speed Press. 71-74.Dr. Braem, G. (1996): Fleischfressende Pflanzen: Arten und Kultur. Gladenbach. Ritschel. 82.

Schnell, D. E. (2002²): Carnivorous plants of the United States and Canada. Portland, OR. Timber Press. 99 pp.

Slack, A. (1985): Karnivoren. Stuttgart. Ulmer. 25-32.

Arten Arten Systematik Systematik |

druckfreundliche Version

druckfreundliche Version

|

Gattung:

Sarracenia |

|

Sarracenia-Artenliste Sarracenia-Artenliste

|

|

|

Gattung wechseln: |

|

www.FleischfressendePflanzen.de - Die Karnivoren-Datenbank.

© 2001-2021 Georg Stach, Lars Timmann.

Beachten Sie unsere Hinweise zum Copyright.